El retrato de un capullo

Querido capullo | Crítica

Virginie Despentes traza en esta novela epistolar el retrato de un hombre ‘metooizado’

Sinceridad

Crónica de una cancelación

La ficha

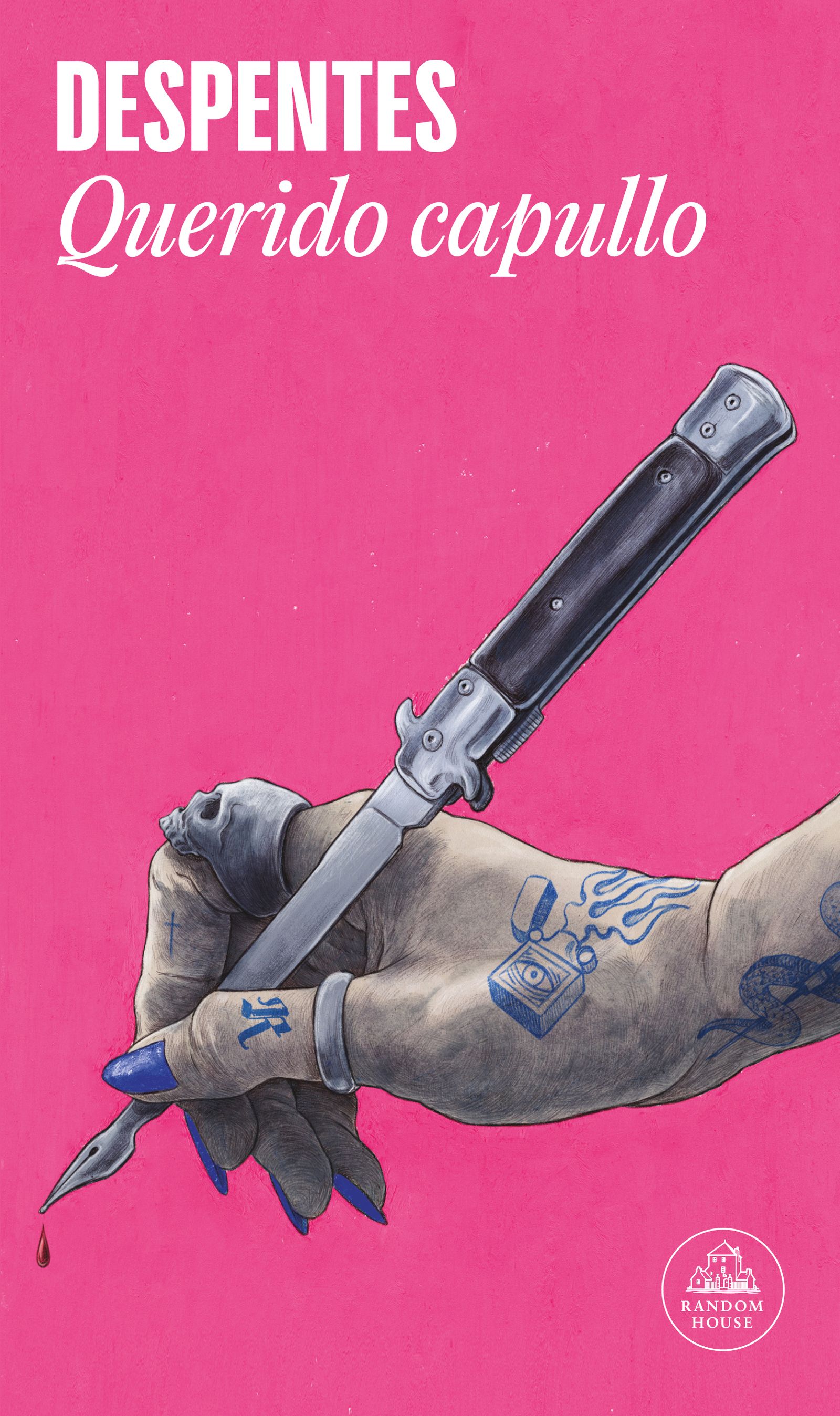

Querido capullo. Virginie Despentes. Traducción de Robert Juan-Cantavella. Random House. Barcelona, 2023. 256 páginas. 21,90 euros.

Es fácil denostar a un capullo, sobre todo cuando el capullo lo es a todas luces, casi sin matices. Este es el sabor de boca que puede dejar la última novela de la escritora francesa Virginie Despentes (Nancy, 1969), publicada por la editorial Random House en traducción de Robert Juan-Cantavella. Es lícito preguntarse, y en eso pretende indagar Querido capullo, si la estupidez no será algo más complejo de lo que parece a primera vista. La operación resulta desesperada, en la medida en que el protagonista, un capullo de libro, reúne en principio todas y cada una de las características de la masculinidad tóxica.

Oscar Jayack es un escritor de cierto éxito de novelas policiacas que se enfrenta a una denuncia pública de acoso sexual emitida en internet por la antigua responsable de prensa de su editorial. Además, nunca ha sabido cuidar de su hija. Ha engañado a sus novias. Es un pobre hombre acobardado por el mundo que solo encuentra seguridad a través del alcohol y las drogas. Es, en el fondo, el retoño de una familia de medio pelo que nunca debería haber rozado con las yemas de los dedos la élite editorial francesa; pero –así es la vida, que se opone a la división de clases– lo ha hecho, y el contacto con lo más alto lo ha vuelto aún más capullo y resentido. Un día ve en la calle a Rebecca Latté, gran actriz ligeramente venida a menos, y se asombra del adefesio en que se ha convertido aquella mujer sublime que "inició a tantos adolescentes en el hechizo de la seducción femenina", pero no se asombra para sí mismo o sus amigos, sino que decide publicarlo en Instagram, en los términos más insultantes. Rebecca responde con un mensaje lleno de ira y empieza entre ellos una larga relación epistolar que permitirá al lector penetrar en la miseria y la desesperación de ambos personajes.

El retrato de Oscar Jayack es verdaderamente implacable. Virginie Despentes hace palidecer a los más desconcertantes misóginos que hayan poblado jamás la literatura, atacando desde el otro frente, en un tono tan irresistiblemente real que el lector no sabe si la cosa va en serio. Una sombra de pudor violentado recorre toda la novela, y la vocación confesional que posee a los personajes, que acaban desarrollando una íntima relación epistolar, alimenta un clima recargado de vergüenza y secreto. Las confesiones que se intercambian Oscar y Rebecca son tan clarividentes como bochornosas. Despentes consigue recrear esa sensación que nos posee cuando releemos, con la excusa tal vez de vaciar el mail o de pasar página de una vez por todas –en fin, ya no nos hace daño recordar–, esos viejos correos en que sabemos que nos pasamos de cursis o de listos.

Virginie Despentes indaga en esa parte de nuestras vidas en que nos mostramos vulnerables. El propio libro se nos revela inquietantemente sincero, quizás más de la cuenta. La literatura, en cierto modo, intenta luchar contra los estragos del MeToo, la cancelación y el rigor puritano que desde Hollywood o, lo que es lo mismo, las universidades norteamericanas, se han ido expandiendo por todo el mundo occidental con tanta celeridad que casi se dan ya la mano con el oriental, pero este libro no. Querido capullo acepta la realidad y las limitaciones morales de los seres que la habitan, y eso seres siguen pensando que sí, el moralismo está mal, no hay que pasarse de puritanos (¡si nosotros inventamos la minifalda y el matrimonio gay!), pero alguien tendrá que asumir por compensación el estado de flagrante desigualdad a que se ha visto sometida la mujer históricamente. Quizás es un poco injusto, pero es necesario. Otros escritores franceses optan por soluciones más liberales, más civilizadas: son los casos de Abel Quentin con su Visionario, o incluso el propio Houellebecq, dispuesto, un poco a regañadientes y después de un susto, a corregir su misoginia. Pero Virginie Despentes no se engaña; sabe que son muy pocos los que están dispuestos a defender a un capullo, y aun los que surjan serán todavía peores que el reo. En una revolución, la inocencia es un valor relativo.

Pero hay algo consabido y poco arriesgado en esta actitud. Despentes, aquí como en todas sus obras, no pretende complacer, pero se desliza por la pendiente de la autocomplacencia, o al menos deja al espectador ante ese placer especular de gustarse demasiado a sí mismo. La prosa cruda y desalmada de Despentes, que ha hecho de ella, desde Fóllame (2019 en España) y la trilogía Vernon Subutex (2016-2018), una de las voces más singulares y valoradas de la literatura francesa, se desactiva ante un lector deseoso de ver hundirse al patriarcado, pero sin que le cueste muchas noches de insomnio. Se advierte esa conciencia de la escritura de Despentes en los mails que se entrecruzan sus personajes, que dejan claro que ninguna idea, por alta y justa que sea, puede librarse de su propia mediocridad ni dejar de convertirse en ese artefacto más o menos inofensivo que puede correr de boca en boca sin hacer demasiado daño a nadie.

También te puede interesar

Lo último