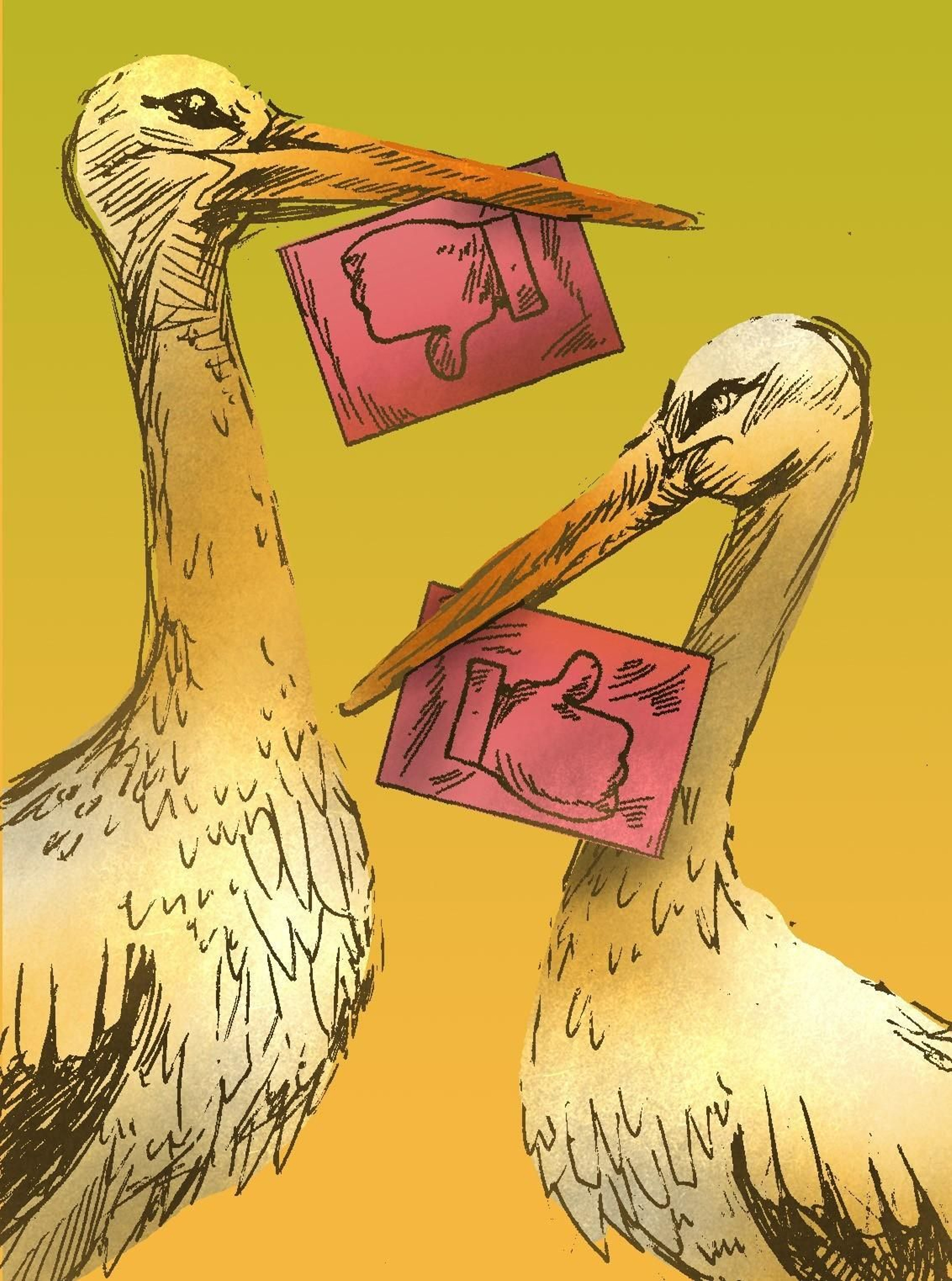

Definir el amor no es cuestión baladí, aunque la complejidad suela ser despachada reduciéndola a un aspecto más o menos característico o representativo. Avanzado el siglo XII, un autor del que se conoce poco, Andreas Capellanus (el Capellán), escribió un tratado sobre el amor, De amore, directamente inspirado en el Arte de amar, de Ovidio, que, aunque referido al amor cortés, lo considera, con realismo y algo de ironía, de manera dígase más carnal. Principalmente, Capellanus hace del amor un efecto del ver, pues dice que “es una pasión natural que nace de la visión de la belleza del otro sexo y del pensamiento obsesivo de esta belleza”. Así, si un hombre ve –señalada de nuevo la contemplación– que una mujer es amable y adecuada a su gusto, no tardará en desearla en su corazón y todo su pensamiento quedará acaparado amorosamente.

Por ello, el amor es producto de un flechazo, puestos los ojos en la persona que lo provoca. Además, suele cursar con un tormentoso mal de amores, que un poeta francés nacido en los primeros años del siglo XIII, Guillaume de Lorris, describió con detalle en la primera parte del Roman de la Rose: “Te retirarás solo a un rincón, y entonces vendrán los suspiros y las quejas, los escalofríos y toda clase de sufrimientos. Sentirás varias clases de aflicciones, ora tendrás calor, ora frío, a veces tendrás el semblante bermejo, a veces pálido; nunca habrás tenido tantas malas fiebres, ni cotidianas, ni cuartanas”. Sin embargo, el enamorado perseverará e incluso ha de conmover a la dama con su cohorte de males amorosos: “Que ella te oiga quejarte y gemir, de manera que sepa que no puedes descansar en una cama a causa del amor que sientes por ella”.

Se ha hecho referencia al amor cortés, pero no es cuestión de darlo por consabido, dado que se trata, en este caso, de una concepción de carácter literario, con orígenes en la poesía lírica recitada por los poetas provenzales, de más alta condición que los juglares plebeyos. Era, así, una forma de amor caballaresco, pues, con la dama, el caballero mantenía una relación casi de vasallaje, habitualmente en secreto. Los miembros de la alta nobleza, grupo al que pertenecía la dama, unidos estaban por matrimonios de conveniencia, por lo que el amor cortés participaba del carácter de lo prohibido y, en su caso, del adulterio. También llegó a considerarse el amor cortés como cierto ejercicio de educación sentimental, a medio camino entre el erotismo y la espiritualidad, contradicción aparte. Y fue conocido también como “fino amor”, “amor puro” o “amor verdadero”, a partir de concepciones idealizadas, platónicas y místicas. La mujer del amor cortés, así, es inalcanzable, esposa de un gran señor que hasta a veces se presta al juego.

Las conductas sexuales en el matrimonio, no del todo amenazado, como acaba de verse, por el amor cortés, fueron asimismo objeto de preocupación para canonistas y teólogos. San Agustín, ante el placer desmedido de la sexualidad, repudiaba la fornicación, a la que atribuía al carácter de pecado mortal, y moderó las restricciones del acto conyugal solo debido a la procreación. En este último caso, no constituye de pecado, mientras que la relación debida a la satisfacción de la concupiscencia entre los esposos, derivada de la fidelidad nupcial, solo había de ser pecado venial.

En cualquier caso, de puertas adentro, la vida conyugal era reservada y un manuscrito medieval, de entre los siglos XIV y XV, aunque recomienda el coito, advierte asimismo de los abusos, tal como figura en Speculum al foder: “Digo que usar mucho del joder mata el color natural, enciende el calor accidental y enflaquece todos los miembros y obras naturales. Se suceden los accidentes no naturales, falla por ello la fuerza, se entristece la persona, se hacen pesados sus movimientos, se enflaquece el estómago y el hígado, no se digiere bien, se corrompe la sangre, se suda, se dilatan los miembros principales y el cuerpo envejece antes de tiempo”. Por algo Aristóteles realzaba la excelsa virtud del término medio.