Contaba un cómico americano que algunas personas –influencers o guanabís– utilizan las noticias espantosas para atraer la atención hacia sí mismos en redes sociales. Por ejemplo, un tiroteo en un instituto, con varios muertos: “mis pensamientos y mis oraciones están con las familias del Warlington High; como madre/padre de dos hijos pequeños, no puedo ni imaginar cómo estarán esos padres. No he podido dormir esta noche. Ojalá acabe la violencia. #prayforwarlington #nomásviolencia”. Esa persona, de Alcorcón o de Massachussets, cuando postea algo así sabe que no va a cambiar nada con su mensaje, no está abogando por ninguna causa, no aporta nada concreto; pero sí está haciendo algo, recordar que sigue ahí y que tiene muy buenos sentimientos. Es decir, gira el foco de la atención de la desgracia hacia sí mismo. “Eh, que estoy aquí, no os olvidéis de mí hoy porque haya noticias. Mirad qué buena persona soy”.

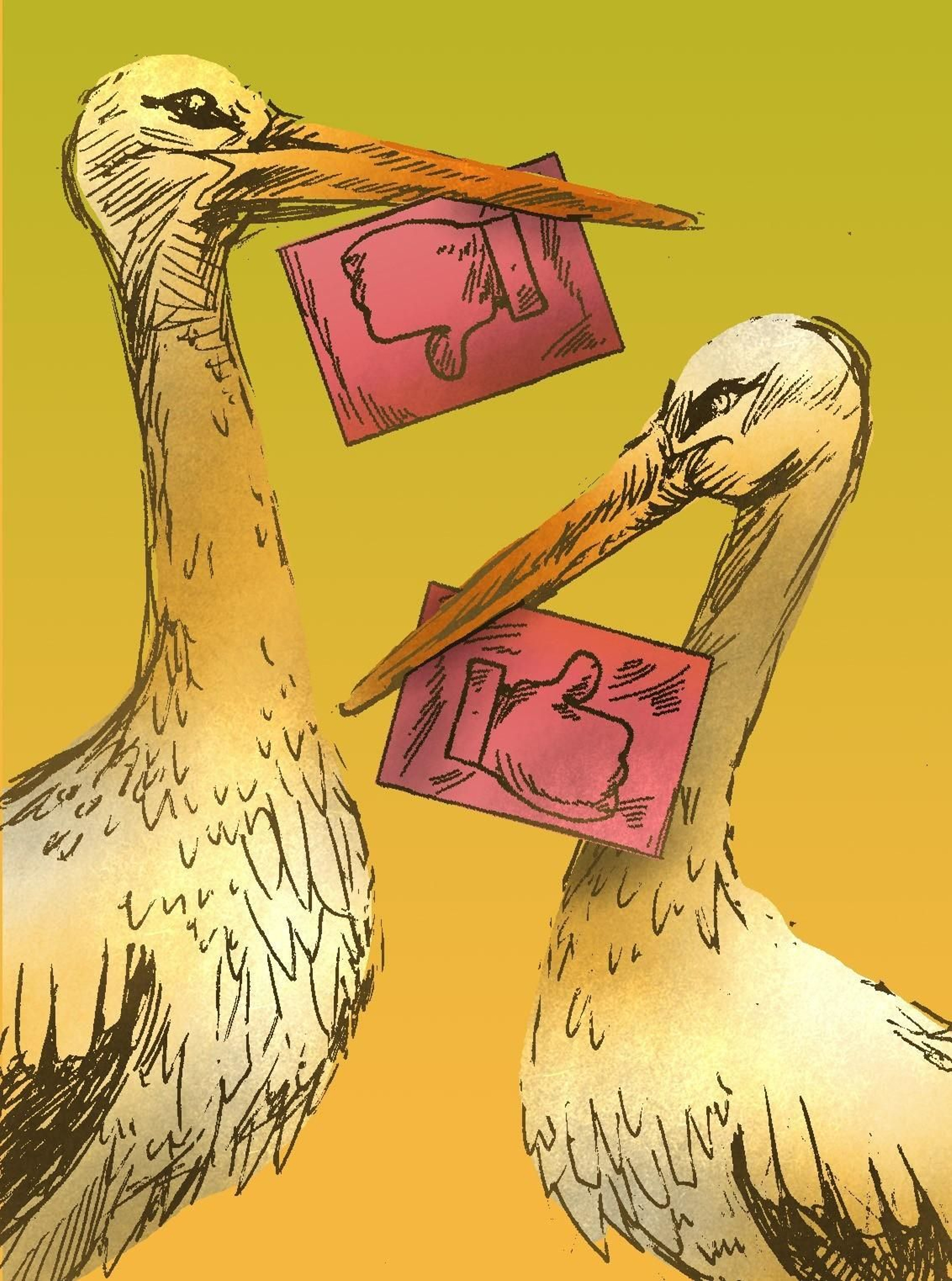

Algo de ese principio bobalicón ha calado en el ambiente social –o mejor dicho: de red social– de estas últimas semanas en torno al asunto de la flotilla Global Sumud. España –por acotar, pero el fenómeno es global, como la flotilla– se ha dividido en dos, los que alaban el compromiso de esas personas desinteresadas que se arriesgan para “visibilizar el drama de Gaza” (porque se conoce que se habla poco del tema y hay que “visibilizarlo” más) y los que nos da un no sé qué de repeluco tanto postureo. ¿Soy cruel por llamarlo postureo? Veamos. Esas personas han pasado veintitrés días de crucero por el mediterráneo, con parada en Mikonos incluida y jornadas de playita, para supuestamente llevar “ayuda humanitaria” a la franja de Gaza. Veintitrés días de mensajes anti-Israel, infinitos vídeos con consignas políticas, con Instagram bullendo de polémicas, y han conseguido que durante veintitrés días se hable más de ellos que de la guerra en Gaza. “Eh, mirad qué buena persona soy. Los malvados tienen que dejarnos pasar porque somos los adalides del bien y porque los niños, ¡los niños!, están sufriendo”. Todo ello sabiendo que no los iban a dejar pasar por un territorio de exclusión en guerra, ni invadir aguas de un país soberano. Y aún más: si los dejasen pasar, ya se encargarían los terroristas de Hamas de enseñarles sus costumbres islámicas a esas chicas de vestidos ceñidos y bailecitos de TikTok, de hacerles pedagogía sobre sus banderas LGTBI, y de confiscar las mercancías. Si realmente quisieran llevar ayuda humanitaria, habrían ido por tierra, desde los canales que utilizan Médicos sin Fronteras y otras ONG. Pero entonces no habrían tenido sus vacaciones en el mar, su colección de selfis con pañuelo palestino y su foto esposados para posar de héroes millonarios. Porque el coste de toda la broma ha ascendido a varios millones de euros. Se hubiera podido financiar mucha ayuda humanitaria con ese dinero. Lo de “héroes” también entre comillas: sabían bien que Israel no iba a aplicar violencia contra ellos, más allá de detenerlos y expulsarlos de la zona. Otro gallo hubiera cantado si su destino fuera el Sáhara frente a un vigilante Marruecos. O hacia la Afganistán de los talibanes. Han hecho activismo con red, nunca mejor dicho.

Se podrá decir: me da igual todo eso, si los niños reciben la ayuda. Triste final, no por esperado menos grotesco: no llevaban nada. Hemos podido ver, con bochorno por la parte que nos toca –Colau y la Barbie Gaza, entre otros– cómo las bodegas iban vacías, a excepción de algún tetrabrik de leche, y restos desordenados de todo lo que habían consumido en sus guateques en alta mar. Barcos vacíos como los mensajes vacíos en las redes. Narcisismo retransmitido en directo. Triste guasa.

Dejo a los politólogos otros extremos de la cuestión que son de más calado. Como el hecho de que tirasen al mar sus teléfonos y portátiles (qué mensajes querrían esconder) o el origen terrorista de la financiación de la aventurilla. Me quedo con la imagen de las bodegas vacías, que es una metáfora potente y, sí, descorazonadora.