Culta turdetania

La ciudad de la historia por Eugenio J. Vega y FCO. Antonio García

NO es la primera vez que dedicamos unas líneas (aquí y en otros trabajos: 'Historia general del libro y la cultura en Jerez de la Frontera', pp. 23-38) a los documentos antiguos que nos hablan de las notables manifestación es culturales de diverso tipo en nuestras tierras turdetanas y, más concretamente aún, astenses y gaditanas.

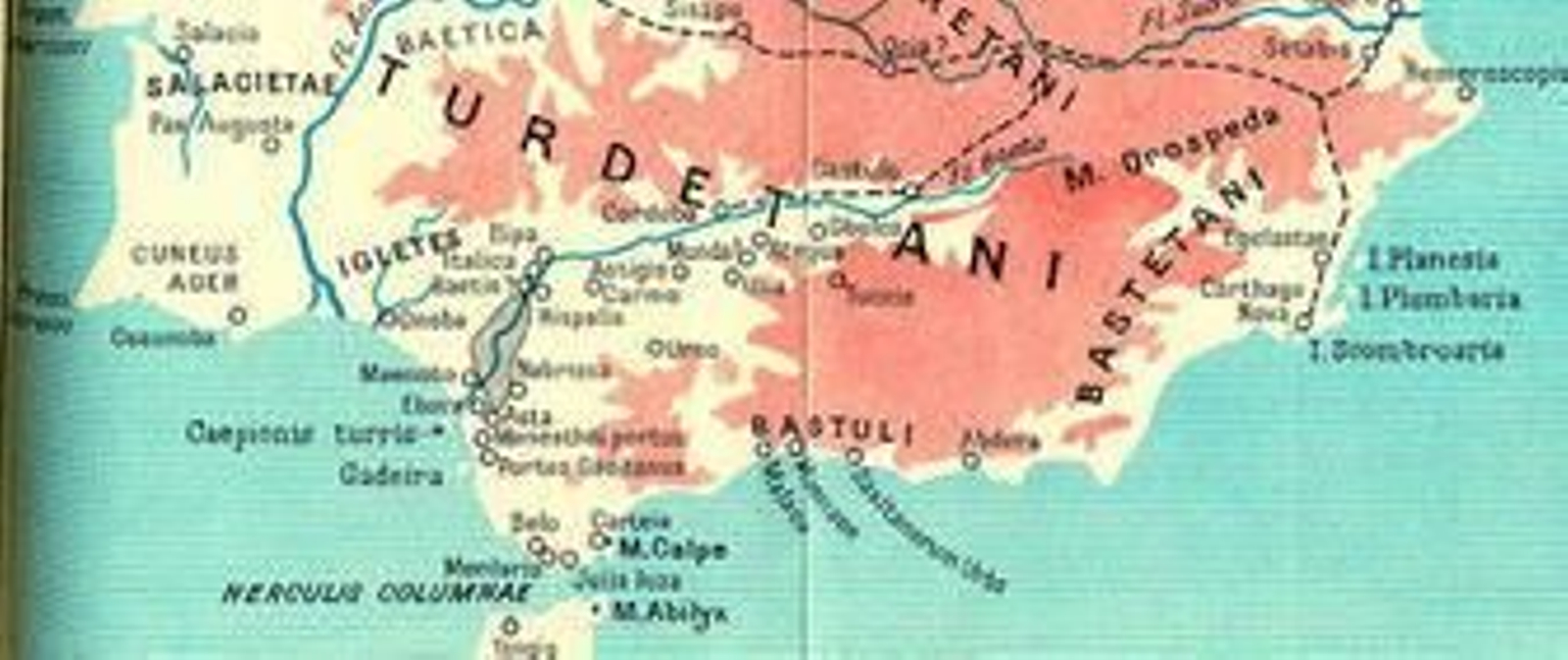

Está fuera de toda duda, por ejemplo, la singularidad del enclave turdetano de la primitiva Asta y su trascendencia como punto de encuentro entre indígenas y fenicios, aquellos fenicios que ya utilizaban no arcaicos 'silabarios' sino un revolucionario 'invento' (aunque sobre precedentes parciales): su alfabeto semítico consonántico. Y si convenimos en que Tartesos no es sino la consecuencia de un proceso de interacción entre aquellos indígenas del Bronce final y los fenicios (seguramente también con el aporte griego), podrá concluirse que la nueva cultura de estos visitantes semitas encontraría un inmejorable caldo de cultivo en unos pobladores destacados, asimismo, por su sophía, si hemos de creer a Estrabón (Geografía III 1, 6 y 2, 2):

'Por el río (Betis) esta tierra recibe el nombre de Bética y por sus habitantes Turdetania, y a los que en ella habitan los llaman turdetanos y túrdulos (...). Se les considera los más sabios de todos los iberos, utilizan la escritura y poseen obras escritas sobre sus memorias, poemas y leyes versificadas de seis mil años de antigüedad, según dicen. (...) la ciudad más famosa en la zona de los esteros es Asta, adonde acuden a reunirse los gaditanos con muchísima frecuencia…'.

Admitiremos, de acuerdo con los estudios más acreditados, que 'turdetano' y 'túrdulo' vale por 'tartesio' y que se trata de la misma raíz y de la misma realidad: se trata de una raíz hidronímica paleoindoeuropea (frente a una ibérica bae- para designar el río: cf. Baetis, Baelo, Baesipo o Baeturia): 'La raíz tur- 'fuente, río, agua' está en Turta, Turdetani, etc. (...) y está emparentada con tart- (Tartessós)'. Y aunque los 'seis mil años' no deban entenderse 'stricto sensu', sabemos que el alfabeto tartesio es de fecha muy antigua. No conservamos esas crónicas, poemas y leyes en verso, pero sí grafitos sobre cerámica e inscripciones funerarias, auténticas estelas, sin que tengamos la seguridad de que se trate en ambos casos de la misma lengua. La escritura empleada en estas últimas constituye un alfabeto-silabario no descifrado aún, aunque conozcamos algunos de sus signos porque proceden de los alfabetos fenicio y griego.

El influjo fenicio-púnico en el territorio se materializó de manera especial en el culto, con sus correspondientes ritos, a la tríada Melkart-Tanit-Astarté (identificados a raíz de un primitivo sincretismo con Heracles-Hércules, Dea Caelestis-Juno y Minerva-Venus), cuyo centro llegó a ser Gades fundamentalmente, aparte de los otros santuarios, con su Herákleion (Estrabón III 5, 3), donde lloró Julio César ante la efigie de Alejandro Magno (Suetonio, Vida de los doce Césares I 7), en el actual islote de Sancti Petri (hoy en el término municipal de Chiclana), 'conditoribus religione vetustate opibus inlustre', 'famoso por sus fundadores, su culto, su antigüedad y sus riquezas' (a juicio del 'tarifeño-algecireño' Mela, Corografía III 46).

No dejan de resultarnos curiosos esa educación 'a la griega' y ese cariño o aprecio a todo lo ateniense que, según Filóstrato (Vida de Apolonio de Tiana V 4 s.), demostraban los gaditanos y que los llevaba incluso a hacer sacrificios en honor de Menesteo (téngase en cuenta el cercano 'Puerto de Menesteo'):

'Gades está situada en el confín de Europa y los gaditanos son gente desmesurada en lo tocante a la religión. Hasta tienen consagrado un altar a la Vejez y son los únicos que honran a la Muerte con himnos; y hay allí altares dedicados a la Pobreza, al Arte, a Heracles egipcio y otros además al tebano (…). Y dicen además que los de Gades son como griegos y que se educan a nuestra manera. Desde luego a los atenienses les demuestran más apego que a ningún otro pueblo griego y le hacen sacrificios al ateniense Menesteo; y a causa de la admiración que sienten hacia el almirante Temístocles, por su sabiduría y valor, le han erigido una estatua de bronce en la actitud de un hombre pensativo y como si estuviera con toda su atención puesta en un oráculo'.

Aquellos cultísimos turdetanos dejarían abonado el terreno para el florecimiento de la cultura literaria sobre todo en época romana.

En la vieja Gades nacieron en el siglo I a. C. los dos Balbos (Lucio Cornelio Balbo el Mayor y el Menor), historiador el primero y autor, al menos, de una tragedia romana (una praetexta) el segundo, su sobrino. Ya en el I d. C. el geógrafo Pomponio Mela vio la luz en Tingentera (identificable con la actual Tarifao la Villa Vieja de Algeciras), como él mismo nos dice en su Corografía (II 96: '[...] atque unde nos sumus Tingentera'). Y en esa época, pero de nuevo en 'la salerosa Cádiz' vieron la luz el filósofo neopitagórico Moderato (citado, entre otros, por Porfirio en su Vida de Pitágoras 48) y el poeta Canio Rufo, a quien el gran bilbilitano Marcial (Epigramas III 20) nos presenta como buen amigo suyo y poeta de prestigio además de hombre jovial y chistoso. El mismo Marcial ('Epigramas' I 61) nos asegura que Canio constituía un verdadero timbre de gloria para su patria chica y no duda en compararlo con los grandes:

'(...) y de los dos Sénecas y del único Lucano

habla la elocuente Córdoba,

con su Canio está contenta la salerosa Cádiz,

Mérida con mi querido Deciano:

de ti, Liciniano, se hará lenguas nuestra Bílbilis

y tampoco de mí se callará.'

Y por supuesto, debemos citar al ilustre Lucio Junio Moderato Columela, el agrónomo por excelencia de la antigüedad, nacido en Gades alrededor del cambio de era. Su obra, 'De re rustica', atesora el rico caudal de la cultura agrícola de su tiempo y de su región. Nos dice, por ejemplo, que Roma importa vino de la Bética; nos habla de la uva 'coccolobis', o de que hay vientos perjudiciales para las viñas, o del suelo de la Bética, o de sus fincas 'ceretanas', cuya portentosa fertilidad alaba.

Y por terminar con detalles que insisten en la cultura de nuestra tierra, recordaremos cómo Plinio el Joven (Epístolas II 3, 8) y, siglos más tarde, San Jerónimo recogen la anécdota de un gaditano que fue a Roma desde su ciudad ('ab ultimo terrarum orbe') sólo para ver al insigne historiador Tito Livio.

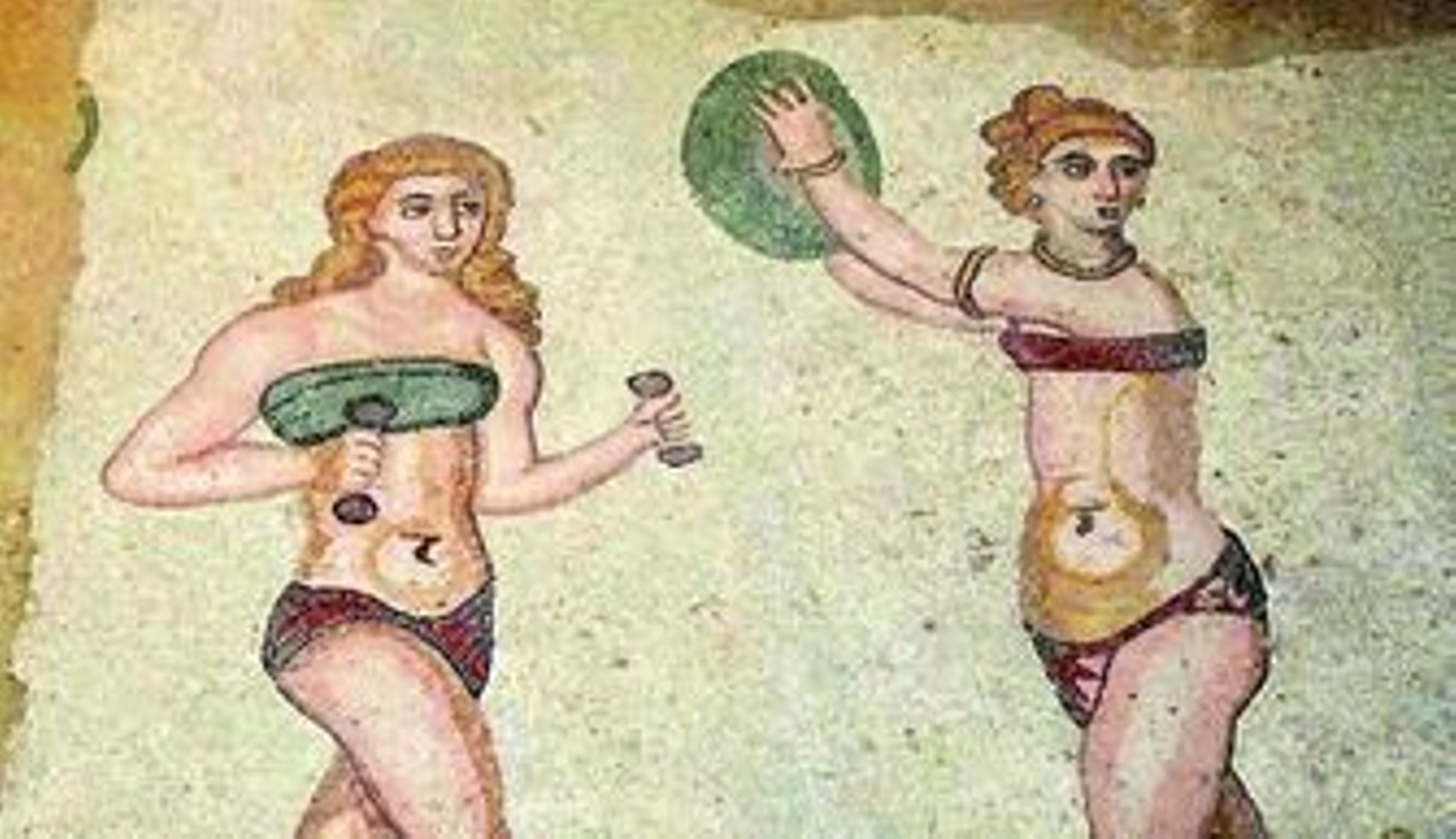

Y cultura, en fin, es la música y la danza y son en la antigüedad magníficos ejemplos las famosas bailarinas gaditanas, las muy deseadas 'puellae Gaditanae', con la inigualable 'Teletusa' del poeta Marcial a la cabeza, poco después elogiadas también por el satírico Juvenal. Son ellos los que inmortalizaron en sus versos su provocativa gracia 'meneando el trasero' ('tremulo clune'), sus insinuantes caderas y sus lascivas posturas cuando bailaban 'ritmos de Gades' con las 'castañuelas de la Bética' (ad Baetica crusmata).

Es curiosa la información que nos ofrece de nuevo Filóstrato (Vida de Apolonio de Tiana V 8 s.): tacha de ignorantes a los que habitaban en las ciudades vecinas de Gades y a los de Hípola, Híspalis, porque, en franca inferioridad cultural con respecto a los 'helenizados' gaditanos, las gentes de los alrededores 'no sabían qué eran los Juegos Olímpicos', ni habían asistido nunca 'a la representación de una tragedia ni a una interpretación de canto acompañado de cítara'.

También te puede interesar

Lo último