Restos paleocristianos en la comarca de Jerez (y II), La Peñuela

La ciudad de la historia por Eugenio J. Vega y FCO. Antonio García

UN caso especial y que tiene un desarrollo importante desde el Bajo Imperio en todo el territorio asidonense, es el enterramiento en sarcófagos. El que más y mejor hemos estudiado y conocemos es el del asentamiento y la necrópolis de La Peñuela (cortijo a unos 10 km de Jerez, en el km 14 de la carretera de Arcos). Se hace notar de antiguo que en el cortijo han sido frecuentes los hallazgos de sepulturas: anteriormente se descubrió un grupo de siete con monedas y cerámica asociadas.

El sarcófago al que nos referimos es una pieza arqueológica que se conserva en el Museo Arqueológico de Jerez y que se trató de una pila bautismal que pasa a reutilizarse como sepulcro. Mide 1,57 m x 0,39 m x 0,66 m, y tiene decoración tallada en frentes y bordes. Se data en los siglos VI-VII. Las paredes de los costados son las únicas conservadas (con un espesor de 6 cm). El suelo es de un grosor de 12 cm y se nota un estrechamiento en un extremo (que verifica el antiguo drenaje de la pila). Fue hallada boca abajo y rota en dos trozos: en el más pequeño está el orificio de desagüe. Es de piedra caliza muy dura y blanca. En su interior se hallaron dos vasijas del mismo tipo y de diferentes tamaños. Podemos establecer también que no fue un sarcófago originariamente, ya que están decorados los bordes. Se llegó a afirmar que los dos trozos son de piezas distintas, lo que puede rebatirse porque las piezas encajan. La caja es pequeña y es similar a otros ejemplos de enterramientos infantiles de la Bética.

Fue descubierto por Alfonso Patrón y Sancho de Sopranis, y hubo reseñas sobre el descubrimiento en la prensa local, provincial y francesa en 1934. Cerca del lugar del hallazgo de la pila-sarcófago y en el momento de su descubrimiento, se halló una tumba con losas roquíferas, con trozos de tejas de color gris claro, colocadas verticalmente, y otra mayor sirviendo de tapa. Asociado con este material cerámico suntuario, se señala en el informe otro sarcófago paleocristiano de principios del siglo V.

La decoración de la pieza consta de un pavo real con la cola recogida que está picoteando una gran flor o roseta de siete pétalos; un ciervo andando hacia la izquierda, tras el que se distingue un árbol, como una palmera, y una figura humana de medio cuerpo con los brazos levantados; por último, un jinete marchando en la misma dirección del ciervo, con ambas manos abiertas y la derecha en alto. En una parte, la técnica es de rehundidos, grabados de siluetas y retoques de detalles; en la otra, el relieve es en dos planos y la labra a biseles. Según Manuel Esteve, podría ser un taller local no visigodo (incluso señala que la barbarie del relieve lo sitúa en la última etapa visigótica) y la relaciona con otra pieza de la Hacienda del Castillo, próxima a Córdoba (conservada en el Museo de dicha ciudad). La decoración del borde anterior es un tallo de vid ondulado, en el que se alternan racimos y hojas, y termina hacia el ángulo derecho con hojas lisas; la del borde posterior son racimos con zarcillos.

Algún autor ha identificado el sarcófago con los del tipo 'Bethesda' (de finales del s. IV). Creemos que existen ciertas confusiones debido a que el topónimo se repite en varios lugares de nuestra geografía bética con material paleocristiano. Dicha tipología tarraconense es una evolución del sarcófago pagano del siglo III. Sin embargo, la técnica de la pila-sarcófago de La Peñuela es típica de los talleres hispánicos locales, de etapa visigoda (taller local previo a la llegada de los musulmanes), y continúa en el arte mozárabe y asturiano (ss. IX y X). Incluso la ponemos en relación con la figuración de orfebrería de la zona (por ejemplo con lo hallado en Haza de la Torre).

En origen se trató de una pila bautismal (quizá del s. VI), por la existencia de agujero de desagüe y decoración en los bordes, reutilizada posteriormente (en el VII) como sarcófago infantil, y es entonces cuando se grabaría el frente, donde hay dos escenas sin relación y talladas con diferentes técnicas (posiblemente de distintas épocas): como hemos comentado, pavo real y roseta (con incisiones toscas), y una escena de caza y elementos vegetales (los dos árboles), con simbología cristiana de resurrección e inmortalidad (con muy poco resalte y formas simples).

El equipo del Museo Arqueológico de Jerez ha realizado una lectura de los símbolos del sarcófago, los ha reproducido con claridad y los explica con precisión: el pavo real simboliza la eternidad por su plumaje colorido que se renovaba anualmente. Su carne se creía incorruptible (encontramos un relieve similar en Estepa). Picotea una roseta, alegoría de la regeneración (las rosas de siete pétalos de los ladrillos paleocristianos de Morón simbolizan la plenitud). El jinete y el ciervo es el alma. En un paisaje boscoso indica la virtud del cristiano y la persecución del pecado. La vid es el símbolo de Cristo, la Eucaristía y la Iglesia. Cristo es el sarmiento y los racimos los apóstoles, unidad como condición para ser fecundos; su fruto, la Eucaristía. Es un modelo iconográfico bizantino muy frecuente en arquitectura, escultura y pequeños objetos.

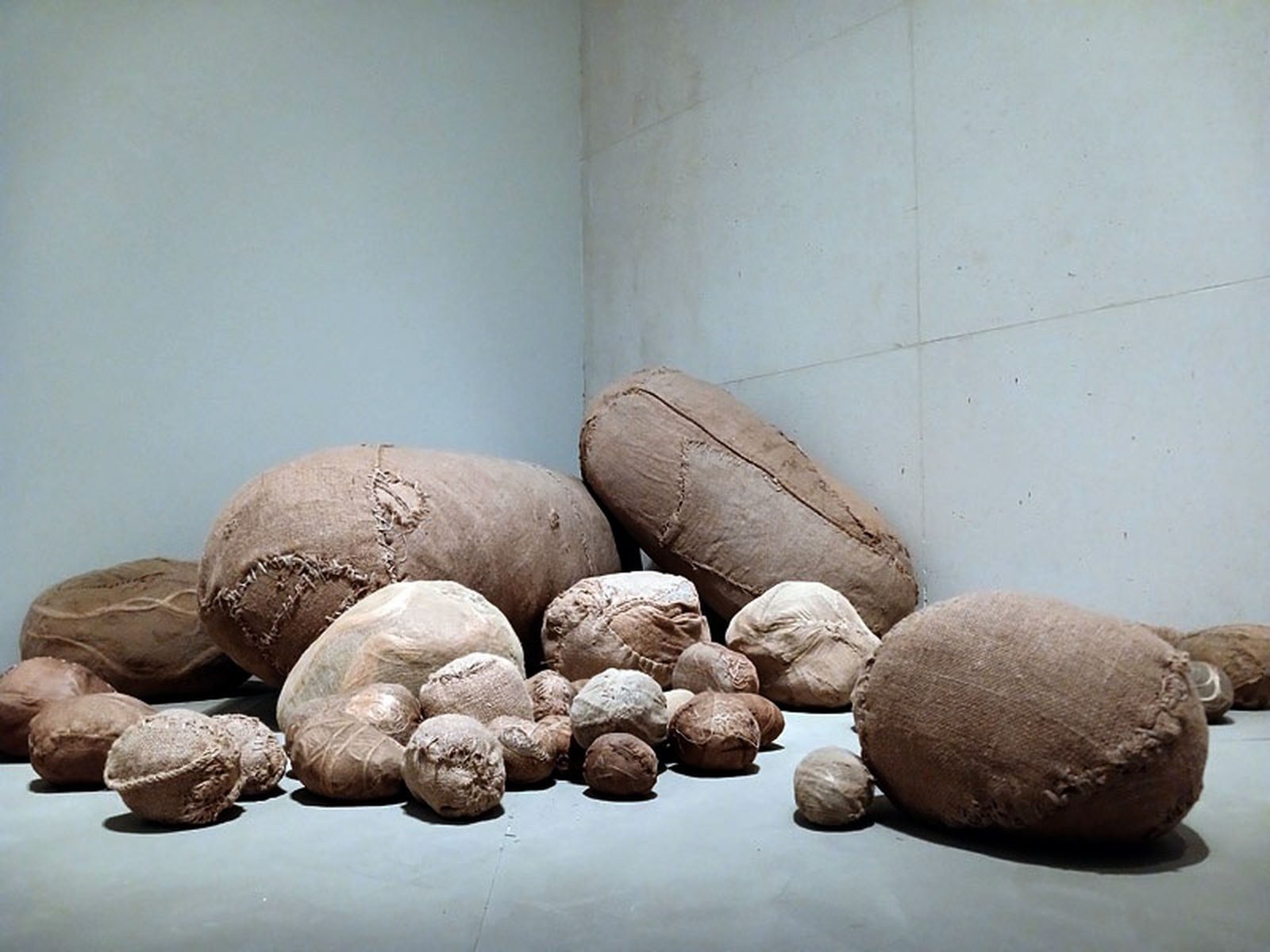

El material suntuario asociado a esta necrópolis (que se expone en el Museo Arqueológico de Jerez) son jarros piriformes, de pie alto y hueco de color blanquecino y con asas de sección triangular y bases planas y convexas. Su rusticidad y austeridad son propias del cristianismo primitivo. Su elegancia parece que imita modelos en metal de carácter litúrgico (hay ejemplos del s. VII en bronce para el bautismo), de inspiración itálica y mediterránea oriental (existen modelos de la necrópolis de Gerena). La forma de estos jarros es muy característica del período hispanovisigodo. Estas piezas cerámicas a torno se elaboraban en pequeños talleres que difunden por la Península Ibérica unos modelos imitados y otros originales (algunos con decoración en rojo, geométrica y con líneas oblicuas y onduladas). Es una evolución de piezas similares de época romana y tardorromana y, de igual manera, es el prototipo de ciertos jarros del período emiral y califal. Se producen para ajuares funerarios paleocristianos ungüentarios de tradición pagana que al final del período visigodo son prohibidos por un cambio del rito, que se quiere alejar de cualquier recuerdo pagano.

¿Qué fue La Peñuela? Sin duda un poblamiento rural tardorromano en los márgenes del estuario, que controla económica y territorialmente la riqueza agrícola de la campiña jerezana. Es una de las concentraciones rurales de los siglos III-V (herederas de las villas del I-II), que se sistematizan en el VI-VII y que cuenta con espacios sagrados eclesiales y con necrópolis asociada.

Los sarcófagos asidonenses paleocristianos indican que existe un pequeño grupo con auténtico poder adquisitivo. Conservamos los del cortijo Sotillo Nuevo (a 25 km de Jerez), que son dos fragmentos de sarcófagos de 330-340; Asta Regia, en este caso dos sarcófagos (uno citado por Esteve y C. Pemán en 1942 y destruido en la obra de la carretera de Trebujena; y otro por Schulten en 1940 y C. Pemán en 1942 y fotografiado por Manuel Esteve); Carteia (de época de Galieno, s. III, del taller de Septem, Ceuta, cristiano o pagano, conservado en el Museo de Cádiz, así como unos sarcófagos de plomo); Baelo (anicónicos y monolíticos de arenisca en el acceso oriental a la ciudad, s. VI-VII); Arcos (La Garrapata: monolítico con restos de dos adultos con su ajuar, copa de vidrio y un elemento sustentante de lucerna, de los ss. VI-VII, con texto en el interior de la tapa); Carissa Aurelia; Los Lances (Tarifa); y Rancho Bueyes -Cortijo Algamazón (Zahara de la Sierra).

También te puede interesar